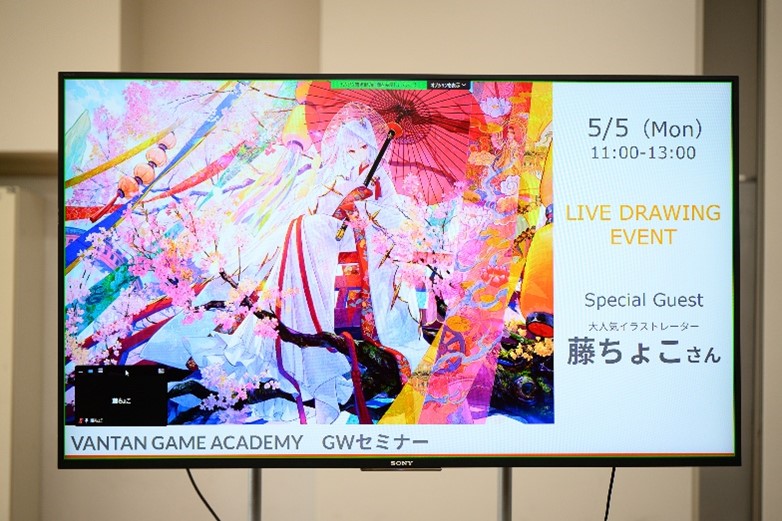

<GWセミナー>フォロワー70万人超えの大人気イラストレーター・藤ちょこ氏が教える!感動テクニック満載のライブドローイングで、プロの技術を学ぼう!

バンタンゲームアカデミーは、現役のクリエイターが在籍しており実践的な技術を学べます。

今回は、絵の技術を高めたい人、必見!2025年5月5日に実施された、藤ちょこ氏が特別講師務めるGWセミナーをレポートします。

藤ちょこ氏は、『#コンパス』狐ヶ咲甘色デザイン、『八男って、それはないでしょう!』挿絵、にじさんじ所属バーチャルライバー『リゼ・ヘルエスタ』デザイン等を手がける大人気イラストレーターです。

【1.現役で活躍するプロが教えてくれるから、上達が早い】

藤ちょこ氏(以下同)「VTuberさんのデザイン、ライトノベルの挿絵などいろいろなジャンルでお仕事をさせていただいているイラストレーターです。5月末にKADOKAWAから画集が出ます。どういう過程で描いているのかをお話できたらと思います!」

描くのは、女の子と額縁の中にカラフルな花が詰め込まれている背景です。

「普段だと、詳細な線画を描き、色塗りをしていきますが、今回はラフから塗りに入ります。絵を描くときは構想段階で、カッチリ計画を立てて描きます。脳内でキャラも背景もイメージしてから描きます」

【POINT】「エアブラシ」で頬に赤みを足します。目の部分を塗るとき、レイヤーは分けずに塗りこみをしていきます。

「普段の制作でも、レイヤーを分けず厚塗りのように色を塗ることが多いです。

キャラクターの表情がある程度決まってくると絵を描くときも、テンションが上がりますし、バランスも取りやすいのではないかな?」とアドバイス。

MCが、質問をしながら進行していきます。

――― 色を塗るときに意識していることは?

「無彩色を使うと色が重たくなるので、黒や灰色は使わないようにしています。透明感を出したいときは、黒っぽいけれど濃紺を使ったりすると透明感が損なわれないかなと思います!」

【POINT】続いて、髪の色を塗り、服に陰影を入れていきます。使うのは「灰色がかった紫色」。そして、明るい部分は白色で、色を重ねていきます。

「透明感を維持したいので、陰にも灰色は使わないです!」

絵を描く流れは、キャラのベースを入れて、髪、服、背景や周りのモチーフ、全体に色が入ったら細かく描き込んでいき、最後にバランスを見ながら調節します。

―― 初からこうした描き方ですか?

「デジタルを始めたばかりのときは、線画を描き、パーツごとにレイヤーをわけるオーソドックスな描き方をしていました。試行錯誤しながら、線を塗りつぶしながら、上から線を引くという、ややこしい(笑)今のやり方にたどり着きました。絵の描き方は、常に新しいやり方を模索しています」とアドバイス!

――― 「質感」に関して。「大体同じようにベタっとなってしまう」という相談が寄せられています。

「あんまり近道がないかもしれないです。観察するクセをつけて。例えば、コンクリートを見たときに『あのブラシを使って、あの色をのせると再現できるな』、など日常の生活で絵にするにはどうしたらいいか、考えるクセをつけるといいのではないかなと思います!」

【POINT】背景は額縁。「グラデーション」ツールで虹色を入れると、ペタッとした質感になってしまうので、ペンで強弱を出していく。額縁の陰にも、「紫がかった色味」を入れる。

―― 陰影をつけるときのコツは?

「物の特長をとらえるのみです。資料を集めることも大切ですし、質感の特長をとらえるために観察すると良いと思います!いま描いている額縁は、金色に鈍く光っています。明暗のコントラストが強い傾向にあります。ベースカラーはあまり明るくせずハイライトを明るくするとリアルになります!」

【2.指し色を入れるとき、「色彩遠近法」を活用!】

【POINT】髪の毛に指し色を入れるときは、「色彩遠近法」を活用して塗る。一般的に、暖色は手前に飛び出て見え、寒色は奥に引っ込んで見える性質がある。この性質を活用し、おでこ周りにはピンク、奥側の髪には青みがかった色を入れるなどする。「指し色で、カラフルさと立体感を出します。『色彩遠近法』のような指針があると迷いにくいと思います」

【POINT】服に指し色を入れるときも、「色彩遠近法」を活用。例えば、白い服を、白色と灰色の2色だけで描くと味気ない印象に。薄く指し色を何層か入れ、白でも豊かな色味を感じるようにする。「服って、周囲の色味が少し映りこみます。赤い花に隣接した服の部分は、少し赤色を写り込ませたりすると深みが出ると思います!」とアドバイス。

―― 修正時、意識するポイントは?

「陰影、立体感です。70%まで仕上げるよりも、70%から100%に仕上げる方が、時間がかかります。仕上げだけで2~3日かかることもあります。例えば、髪色を濃くするか薄くするかなど2パターンを作り、スマホに入れて見比べることもあります!」

――― イラストレーターになったキッカケは?

「学生のときは、漫画家を目指していました。漫画家も、カラーイラストが求められるので、イラスト投稿雑誌にも応募をしていたら、応募作品を目にした編集者さんから、イラストのお仕事をいただくことができました。それをキッカケに、イラストでお仕事をもらう道もあるのだと気付きました。作品制作をするうちに、イラストに興味が移り、いまに至ります!」

――― 作品を世に出すことが必要なのですね。

「趣味で描いていたものを雑誌とかに投稿していったことがキッカケで、イラストレーターになれたなと思います。なので、SNS、雑誌やイベントに出て、自分の描いたものを発表していくと、チャンスがあるかなと思います!」

後半は、受講生からの質問に答えていきます!会場からたくさんの質問が寄せられました。

【3.藤ちょこ氏が、受講生の質問に丁寧に答えてくれる!】

――― いま使っているソフトは何ですか?

「『FireAlpaca』(ファイヤーアルパカ)の有料版を使っています。動作がすごく軽いので、こうしたライブペイントの場でも使いやすいです!」

――― エアブラシとボカシツール、どちらもグラデーションをかけるツールという認識でした。使い分けはどうしていますか?

「エアブラシは、頬に赤みを足したり、広範囲に均一に色を足したりしたいときに使っています。ボカシツールは、部分的に色を拡散したいときなどに使います。どちらかというと、エアブラシよりもボカシツールの方が使う率が高いかもしれないです!」

――― オススメの練習方法はありますか?「骨格」を描くのが苦手です。

「私もデッサンが得意な方ではないのですが……、人体のバランスは、1日の作業が始まる前にクロッキーの時間を5分ほど設けました。人体写真やフィギュアは良い教材になります!苦手なことはすぐに克服できないと思うので、日々の習慣に組み込むようにしました」

――― 「線画を塗り潰す」とおっしゃっていましたが、判断基準は?

「キャラクターの外側のアウトラインは太めに描くと見栄えが良くなったりするので、足すことが多いです。表情、髪の毛、背景でも『ここを見せたい!』ポイントに、線画をさらに足したりしますね。全体のバランスを見ながら決めています」

【POINT】赤い花の陰に、紫や青い色味を足します。残っているラフ線を消します。

サムネイルくらいに絵を縮小し、全体感を見ます。

「まずは、サムネで人の目を引くことができるかを意識します。サムネの引きが弱いと、細かいところを見てくれるまでたどり着きません。迷ったら、一晩寝かせてみて。あとは媒体を変えるのもオススメです。印刷したり、イラストをスマホに入れてスマホで見たり、鍵付きのSNSにアップしてみたりすると、解決方法が見えたりします」

こうしているうちに作品が完成!

「講座が少しでも参考になり、ぜひ、作品制作に取り入れていただけたら嬉しいです!」とメッセージを送りました。

業界で活躍するプロから直接指導を受けて、貴重なアドバイスをもらえるのが、バンタンゲームアカデミーの強みです!

【PROFILE】

千葉県出身、埼玉県在住のイラストレーター。

ライトノベルの挿絵や、カードゲームのイラストなど様々なジャンルで活動するほか、 国内外での展示や、関連イベントでのライブペイントも定期的に行っている。

最近の主な仕事に、『#コンパス』狐ヶ咲甘色デザイン、『八男って、それはないでしょう!』挿絵、バーチャルライバー『リゼ・ヘルエスタ』デザインなどがある。